營區變濕地 • 再現百年陂塘 • 永春陂濕地公園

一、工程概述

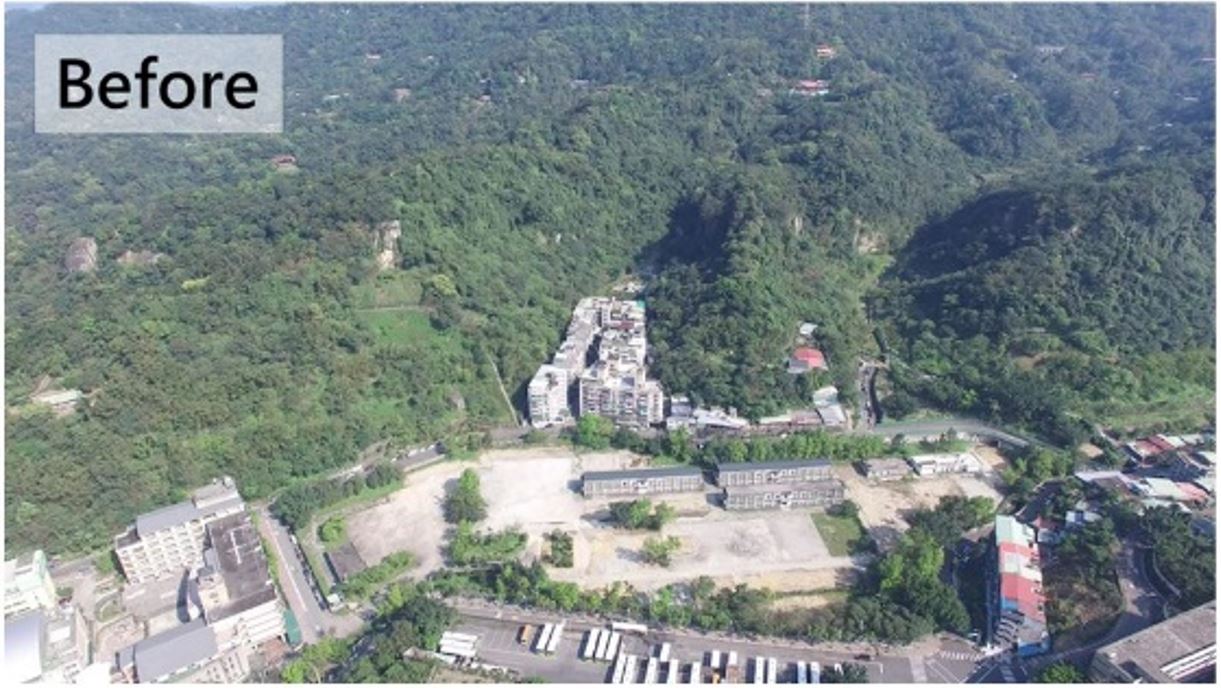

永春陂為四獸山麓環繞的天然凹地,百年前曾為波光粼粼的陂塘,時代環境的變遷,已不見永春陂水域,陂塘已成閒置軍營,人造設施也切斷基地與周遭環境的生態鏈結。

永春陂濕地公園位處臺北市最繁華信義計畫核心發展區,與四獸山系緊密相連,臺北市政府營造都市生態跳島及恢復陂塘歷史風貌,將總價高達389億土地,都市計畫住宅區變更為公園用地,規劃兼具生態跳島、調節區域氣候的濕地公園,開啟臺北市都會型濕地生態環境營造首部曲。

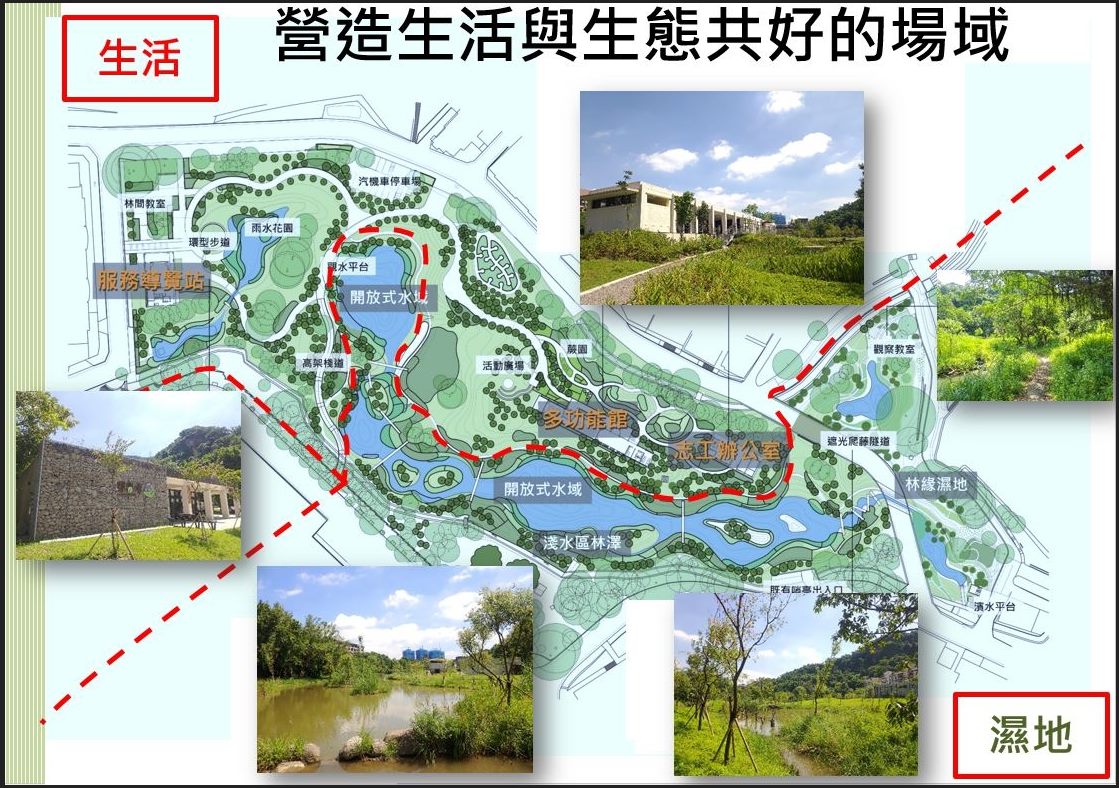

臺北市政府歷經4年辦理用地取得、規劃、設計及施工,廣納專家學者、市民、周邊學校與NGO團體意見,以「環境共生」、「滯水留水」、「調節氣候」、「永續教育」四個設計理念,重建百年陂塘空間場域,成為臺北藍綠帶樞紐,延伸四獸山系生態棲地,成為都市生態跳島,串連都市邊際的自然環境。

永春陂濕地公園,活化3棟既有營舍,營造4種棲地,打造2種主題園區,規劃8種環境場域,主要工程項目如下:

1.拆除整地造景工程:

- 拆除既有營舍混凝土鋪面積約26,000 m2

- 新設深淺開放水域面積6,873 m2

- 新設螺旋地景

- 取法自然地形整地

2、水保工程: - 新設草溝約277m

- 新設4處排水箱涵

- 新設水域面積6,378 m2

3、步道及鋪面工程: - 新設高架棧道104.45m

- 新設環狀步道11.4m

- 碎石木屑砌石步道609.3m

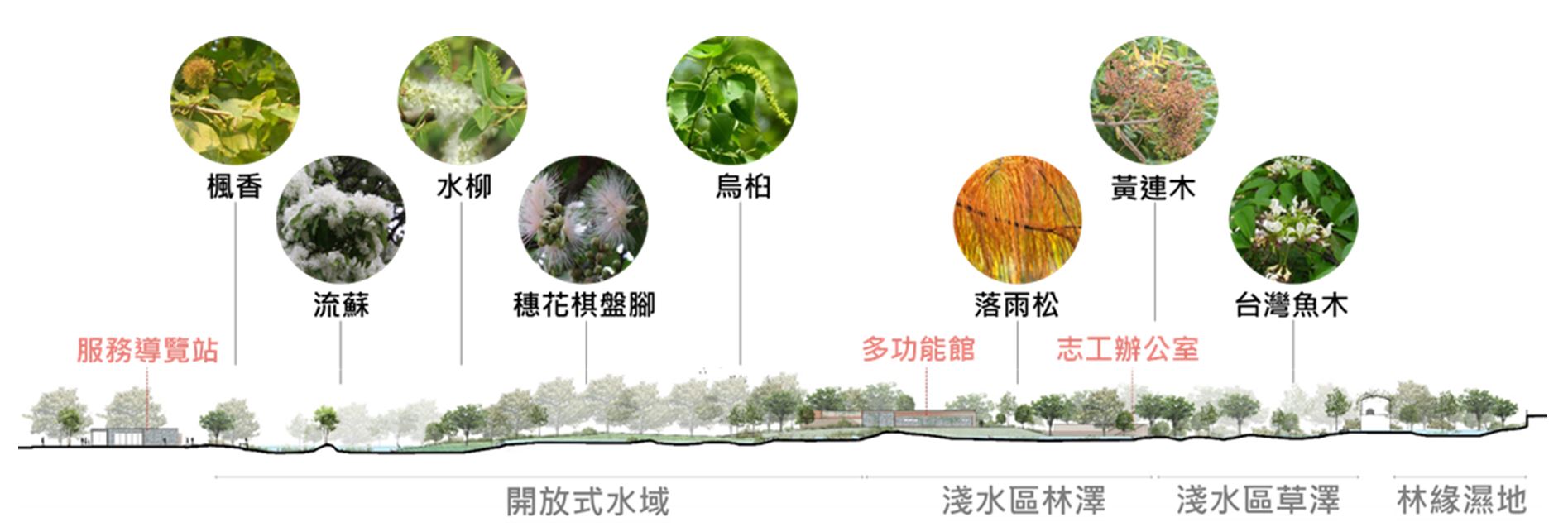

4、營舍改造工程:拆除3棟營舍,並活化既有3棟營舍,裝修為服務導覽站、多功能館、及志工辦公室。

5、棲地營工程: 蝙蝠屋、翠鳥土壁(自然型)、領角鴞屋、爬藤隧道、人工浮島、枯木微棲地、鳥踏、生物逃生坡道

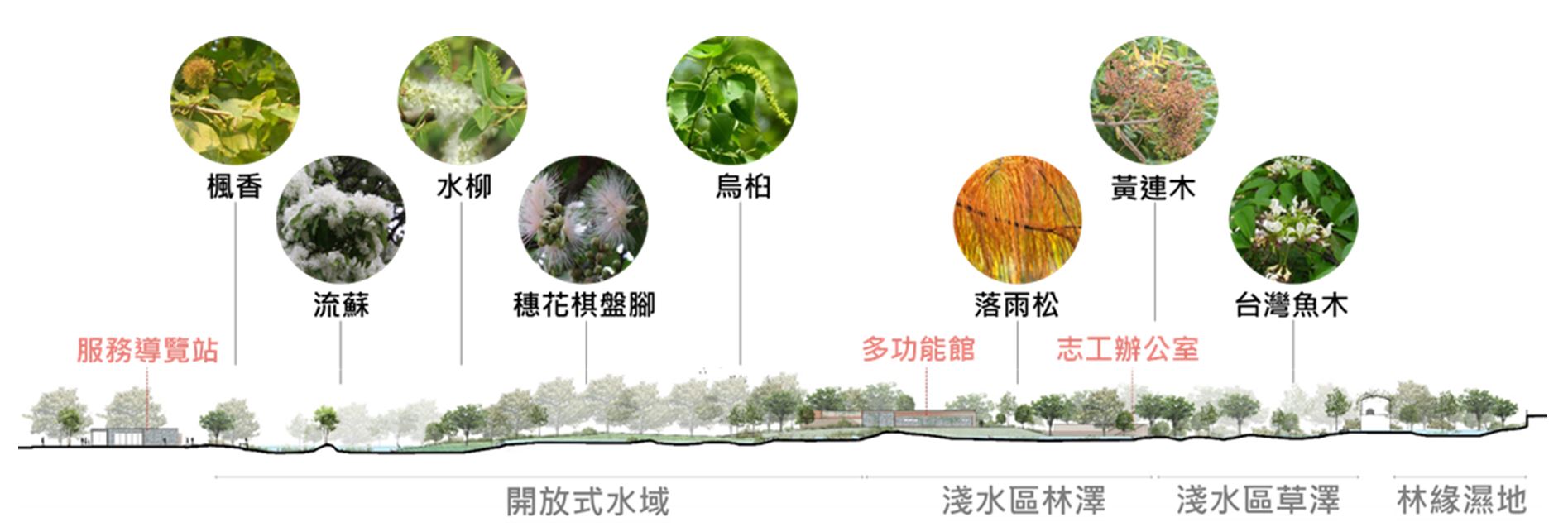

6、植栽工程: 種植淨水、誘鳥誘蝶且具四季顏色變化的植栽,綠覆面積39,498m2 。 - 新植喬木34種,共計439株

- 新植灌木25種,共計15,649株

- 新植水生植物25種,共計32,128株

- 新植蕨類10種,共計2,684株

- 新植草本植物6種14,113m2及22,197株

7、其他設施:指標牌、解說牌、廢料回收座椅、管制門、自行車架等。

二、工程期程

本工程於107年6月22日申報開工,工期為495日曆天,原預定竣工日為108年10月31日,因配合現地拌合填方用土,調整土方整地工程期程、植栽期程調整至適合季節等因素,工程辨理變更設計,變更契約工期為556日曆天,修正預定竣工日為108年12月31日。

施工廠商克服施工困難及氣候因素,全力趕工提早於108年12月27日申報竣工,並於109年2月7日驗收合格。「永春陂濕地公園」於109年3月12日植樹節正式開放,開啟生態保育、環境永續新篇章。

三、遭遇困難問題之解決 「公地都市計畫變更與容積調派,私地協商徵收,撙節經費」。永春陂濕地公園範圍內共計59筆土地,分屬臺北市(約佔54%)、國防部及國產署國有土地(約佔39%)及瑠公農田水利會私有(約佔7%)。

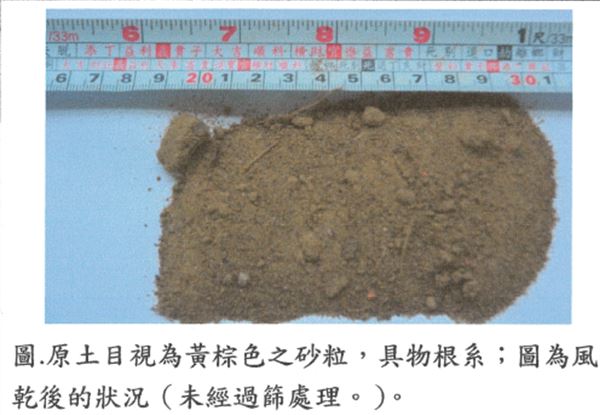

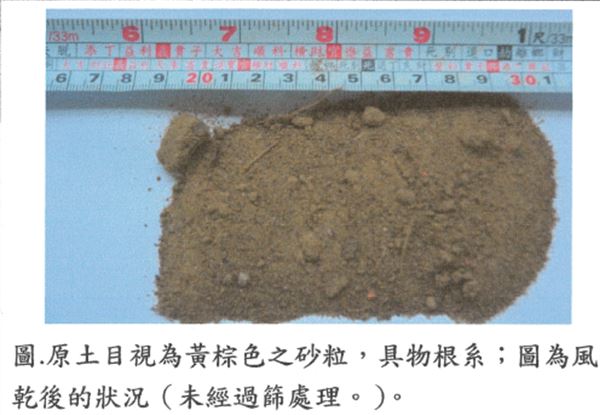

臺北市政府柯文哲市長率領相關局處單位,與國防部、瑠公農田水利會進行協商,國防部公有土地以都市計畫變更與容積調派方式,撙節土地有償撥用經費達24億元。花費約5.3億元辦理國產署及瑠公農田水利會土地徵收,讓永春陂濕地公園土地完整,踏出縫合都市與四獸山系棲地介面的第一步。 「現地土壤被營建廢棄物所代替,土方媒合河濱疏濬土壤再利用」。基地因早期礦區開採及軍方營區整建,園區下方多為營建廢棄物及貧瘠不易植物生長之土壤,現地無法挖填平衡,經土方媒合,取得北市水利處河川疏濬土壤。

為確保疏濬土壤適合植栽用土,委託臺灣大學園藝既景觀學系花卉研究室進行土壤分析,確認為「良好的綠美化砂質壤土」後,作為本工程植栽用土。河濱疏濬砂質壤土混合現地開挖黏性壤土,按適當比例進行拌合,作為本工程植栽用土,並將營建廢棄物運離園區,多用點心,廢材變黃金。 原本現地為地形平整的營區,為營造優美地景,本工程地景取法自然地形、配置依山勢、山巒曲線,婀娜蜿蜒呼應四獸山地形。地景曲線以圖面上設定基準點,分區域進行剖面分析,計算剖面等高線間的距離,放樣整地後隨即複測,確實呈現地景曲線。

園區整地面積達30,725m2(約占總面積達77.2%),面積廣大除地形測量外,並輔以UAV無人飛行載具,進行空拍正攝影像套疊檢視工程放樣成果,及時調整錯誤,提升效率品質。

「生物防治工法抑制開放水域優養化,濕地淨化功能」。永春陂濕地公園引上游豹山溪、無名溪自然水源,地景改造,形成深淺不一之開放水域。

「生物防治工法抑制開放水域優養化,濕地淨化功能」。永春陂濕地公園引上游豹山溪、無名溪自然水源,地景改造,形成深淺不一之開放水域。

因上游水源污染,施工期間水域優養化情形日趨嚴重,邀集專家學者召開水域優養化改善會議。採用生物防治工法,於上游處沉沙池放置狐尾藻,吸收水中的氨、磷,改善水質優養化。

濕地公園上游進水口與下游出水口,高差約7m,水源由上游沉沙池,植栽密植區進行沉沙;利用砌石高差跌水,增加曝氣及溶氧量。流經淺水區、人工浮島及水生植物進行曝氣與過濾,濱水處種植穗花棋盤腳、臺灣魚木、落羽松等具淨化水質功能性喬木,吸收營養鹽淨化過濾水質,發揮濕地淨化水質功用。委託本市臺北翡翠水庫管理局,於園區水域設置8處檢測點位,從施工期間至竣工後維護階段,進行總磷檢測,均符合環保署「地面水體分類及水質標準」排放標準

四、生態環境維護之措施

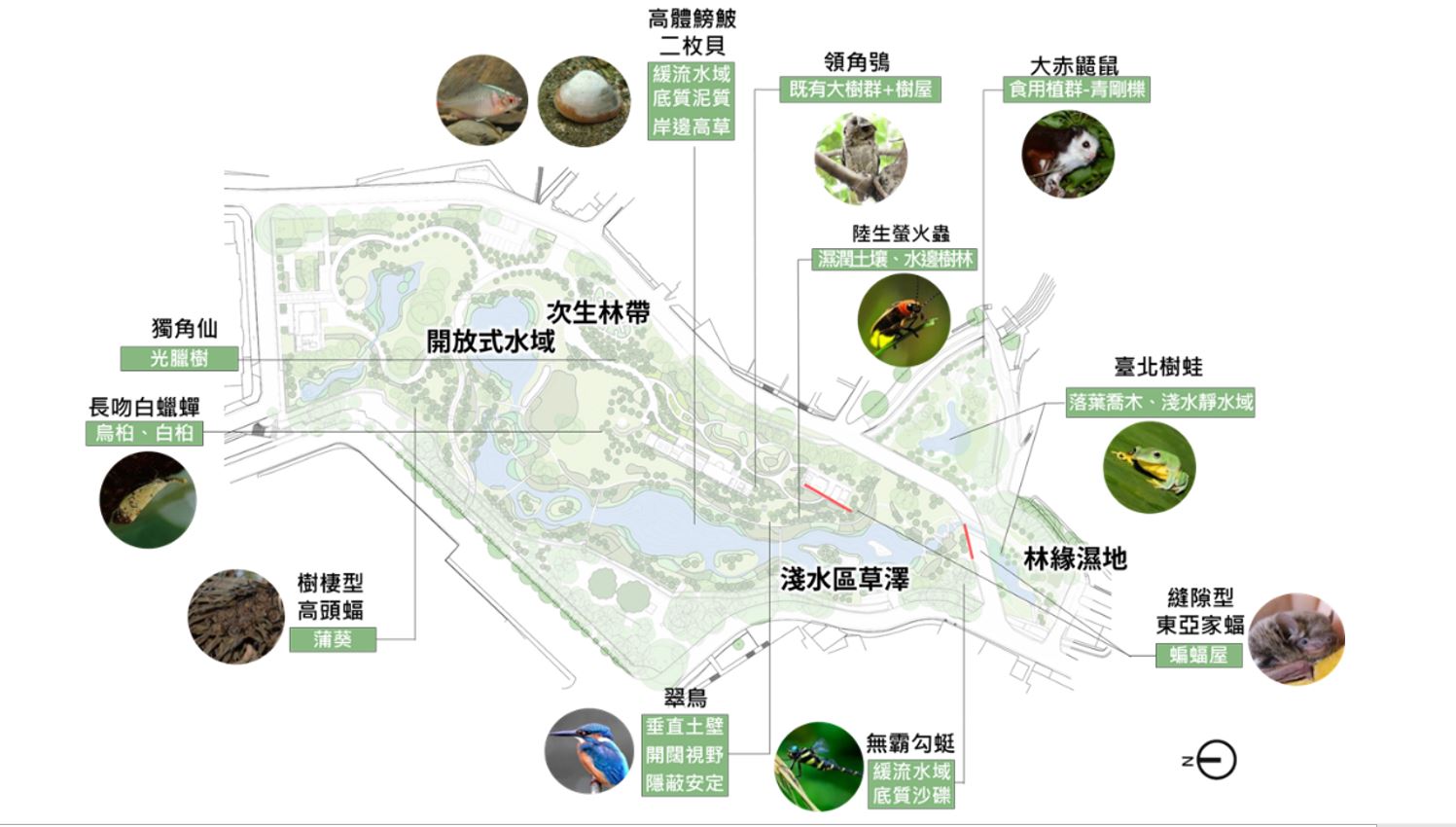

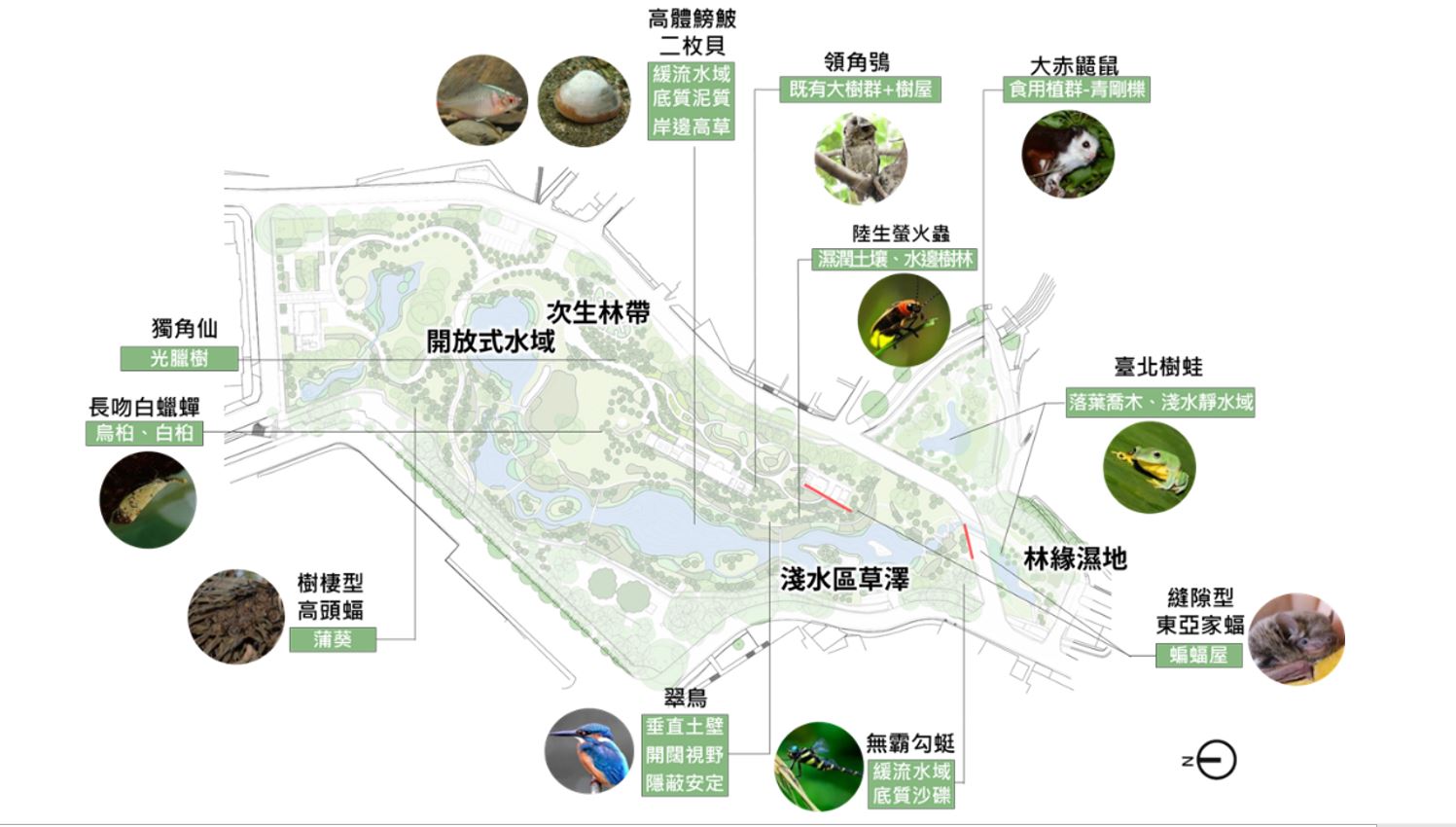

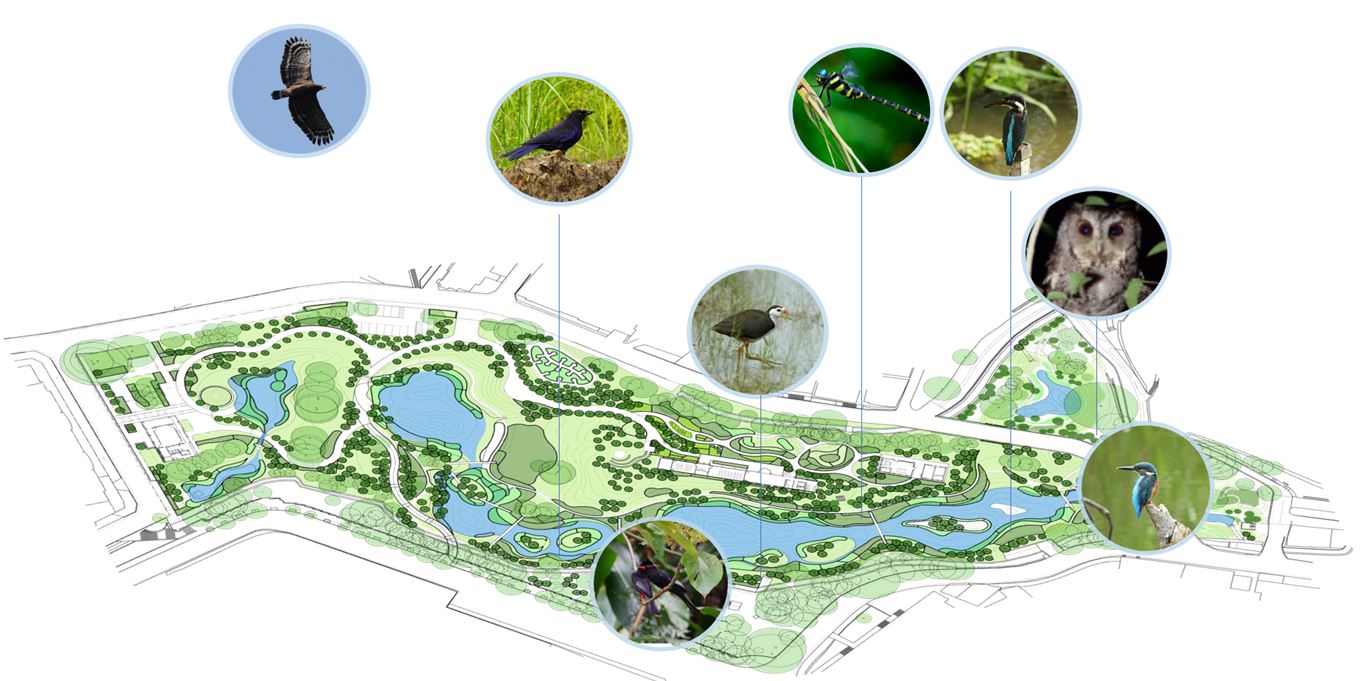

本計畫以恢復百年前永春陂的空間情境為願景,透過生態調查結果回饋納入工程規劃設計。生態調查範圍以濕地公園範圍為主,因基地土地樣貌已填平非陂塘環境,增加補充調查四獸山、豹山溪步道及鄰近之南港公園陂塘,作為陂塘生態棲地營造設計依據。透過完整的生態調查及棲地適宜性分析,配合永春陂溼地規畫,提出各物種於棲地上的棲息需求。

本計畫以恢復百年前永春陂的空間情境為願景,透過生態調查結果回饋納入工程規劃設計。生態調查範圍以濕地公園範圍為主,因基地土地樣貌已填平非陂塘環境,增加補充調查四獸山、豹山溪步道及鄰近之南港公園陂塘,作為陂塘生態棲地營造設計依據。透過完整的生態調查及棲地適宜性分析,配合永春陂溼地規畫,提出各物種於棲地上的棲息需求。

臺北樹蛙棲息於落葉喬木及淺水靜水域地林緣濕地,淺水區草澤濕潤土壤及水邊樹林和螢火蟲棲息,種植光臘樹吸引獨角仙等生物。

拆除既有3棟營舍,打除營區水泥鋪面,取法自然地形,依據生物需求特性,營造棲地環境,挖掘下凹濕地,將多餘土方型塑地勢起伏之土丘、沙洲。

拆除既有3棟營舍,打除營區水泥鋪面,取法自然地形,依據生物需求特性,營造棲地環境,挖掘下凹濕地,將多餘土方型塑地勢起伏之土丘、沙洲。

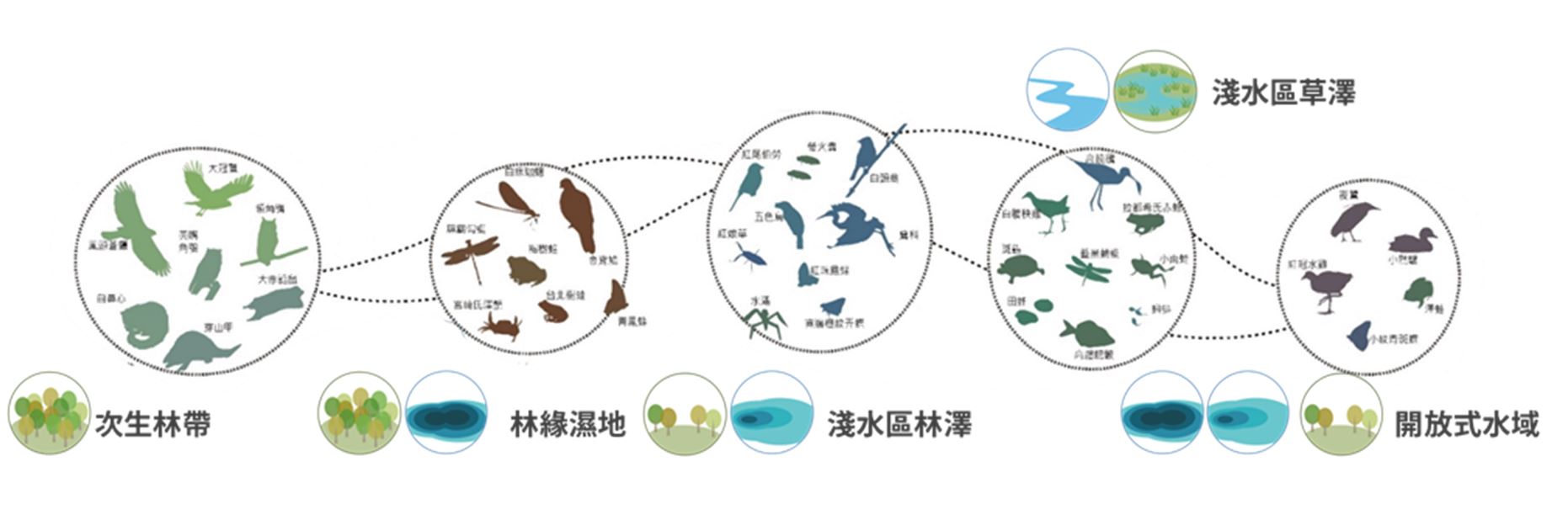

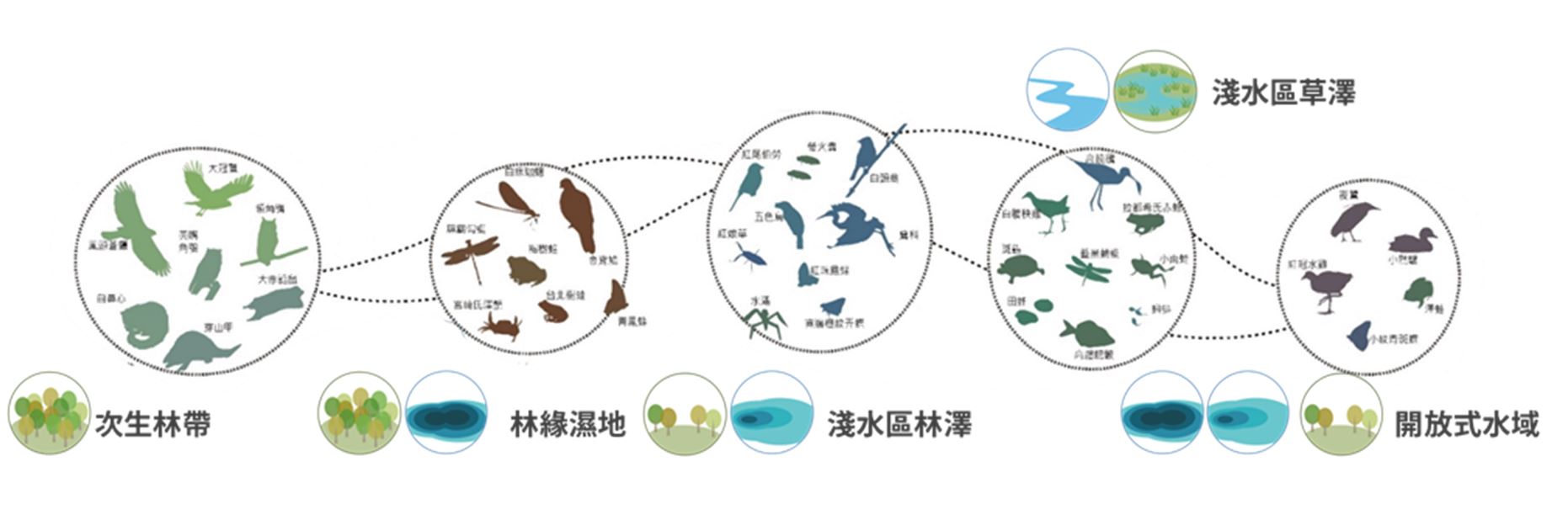

引豹山溪、無名溪自然水源,形成深淺不同水域,種植適宜生態植物,營造「次生林帶」、「林緣濕地」、「淺水區林澤」、及「開放性水域」等多樣性棲地環境,提供不同覓食特性的物種棲息。

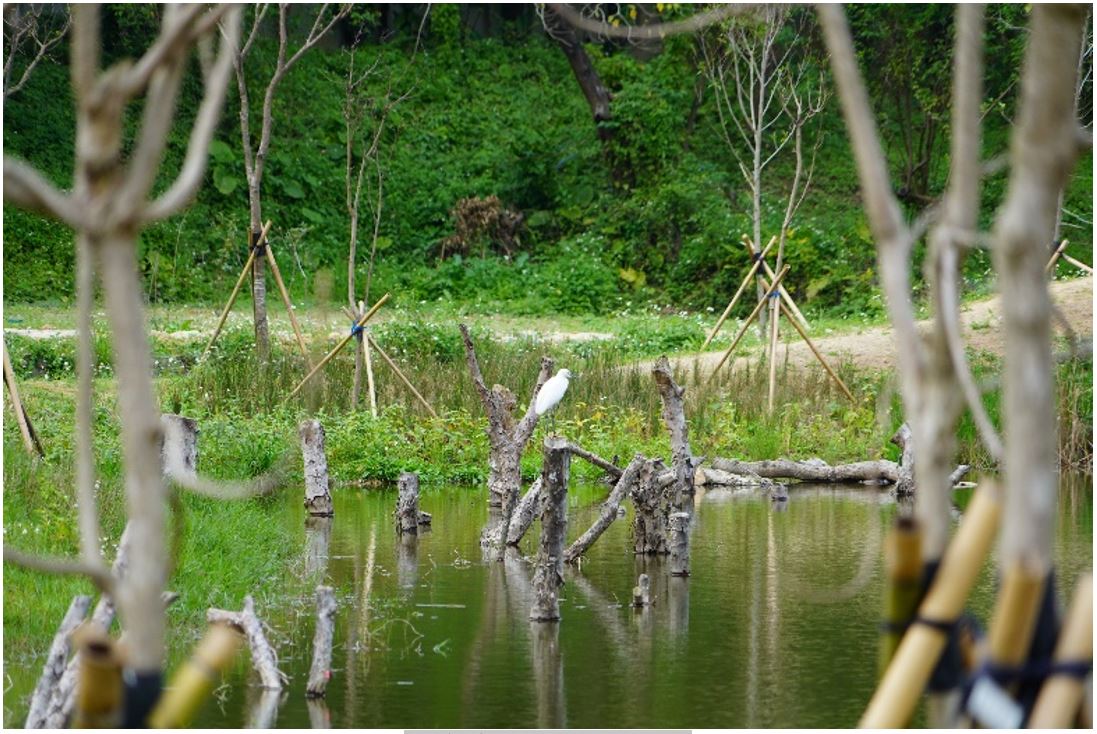

基地位於臺北生態藍綠軸樞紐,以生態調查進行生物棲地設計。開放水域設置人工浮島、枯木微棲地、鳥踏、翠鳥土壁等;次生林帶規劃領角鴞樹屋等,並規劃爬藤隧道、生態通道、及生物逃生坡道,因地制宜營造棲地及生物廊道。

透過適宜生物植栽,種植烏桕、白桕營造長吻白蠟蟬棲地,種植青剛櫟食用植物群吸引大赤鼯,延伸四獸山系生態棲地,進行棲地修補與縫合,成為都市生態跳島,串連都市邊際的自然環境。

既有營舍留有大面積的混凝土鋪面,且濕地開闢時所產生之挖方、硬鋪面拆除所產生之營建土石方數量龐大,對環境負擔大,在廢棄物的運送過程中,將承受運輸的能源耗費。

既有營舍留有大面積的混凝土鋪面,且濕地開闢時所產生之挖方、硬鋪面拆除所產生之營建土石方數量龐大,對環境負擔大,在廢棄物的運送過程中,將承受運輸的能源耗費。

規劃確實分類可回填之粒料,拌合河濱疏濬砂質壤土、現場開挖黏性壤土做為適宜植栽用土。現地取材卵石與工程餘土、善用北市大地處疏伐木及北市水利處河濱疏濬土壤永續再利用。

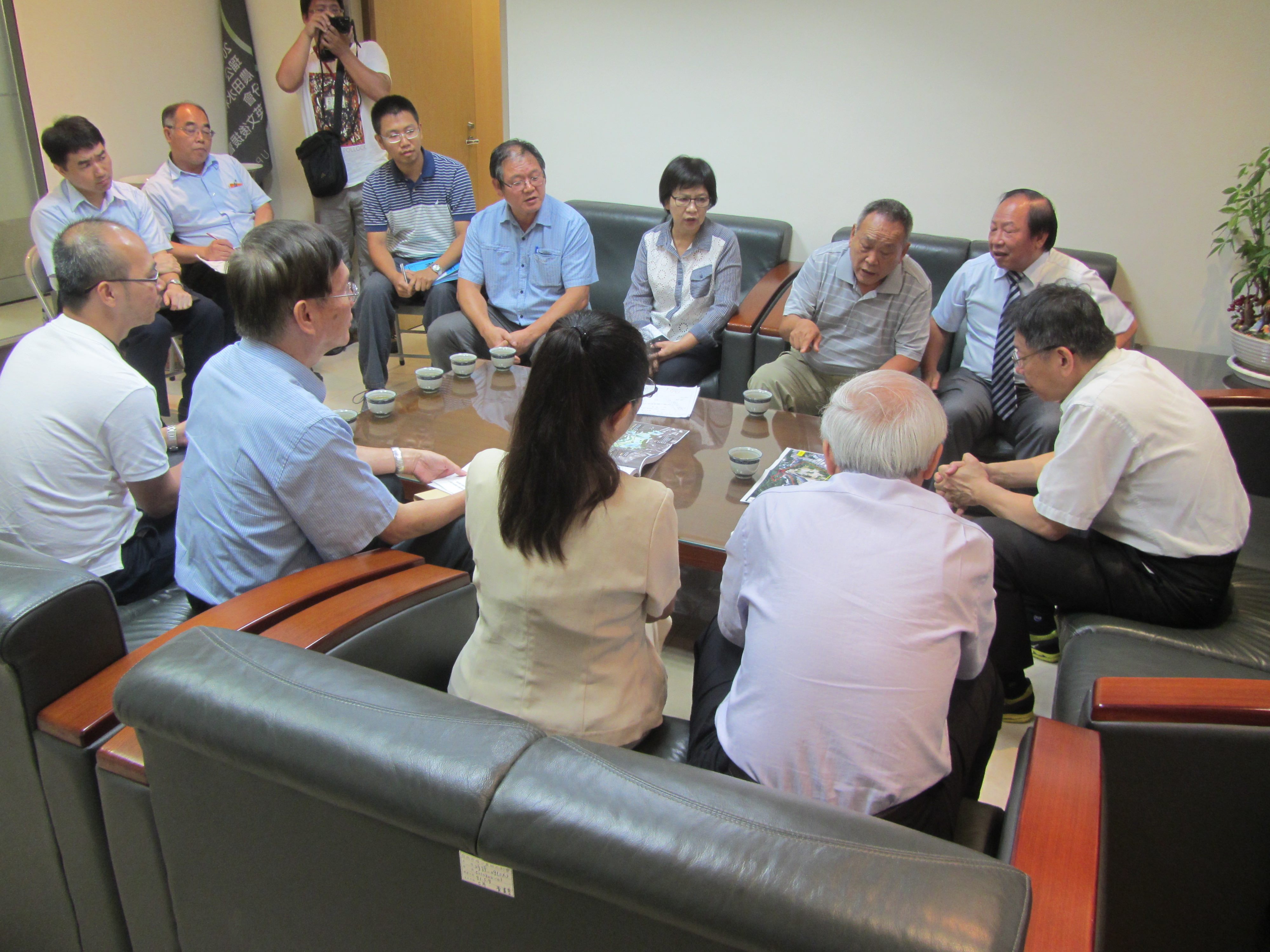

現地挖掘出之卵石、混凝土塊等,整理後融入設施,成為建築材料的一部分,如卵石石籠牆、卵石造型座椅、廢料回收鋪面。善用現地枯木及北市大地處疏伐木,適材適用,作為枯木微棲地、鳥踏、地景藝術、入口意象、堤防擋水設施、碎石木屑砌石步道等,永續利用,讓原本的垃圾變成黃金。 五、工程之創新性、挑戰性及周延性 「參與式設計廣納意見,勾勒永春陂願景」。「我們的永春陂故事」第一場專家學者專題講座及參與式工作坊,開啟臺北市都市型濕地公園序章。規劃設計階段辦理二場專家學者專題講座,一場願景工作坊,一場設計說明會,共計有14人次專家學者及97人次民眾共同參與研商、討論。

透過願景工作坊民眾參與,票選由松山家商廣告設計科設計之「領角鴞」主視覺意象,作為濕地公園的代言人及識別標示。

攜手在地居民及周邊學校、NGO團體、及專家學者,進行討論協商,整合各界意見,共同勾勒永春陂願景,規劃符合韌性城市、生態美學之都市型濕地公園。

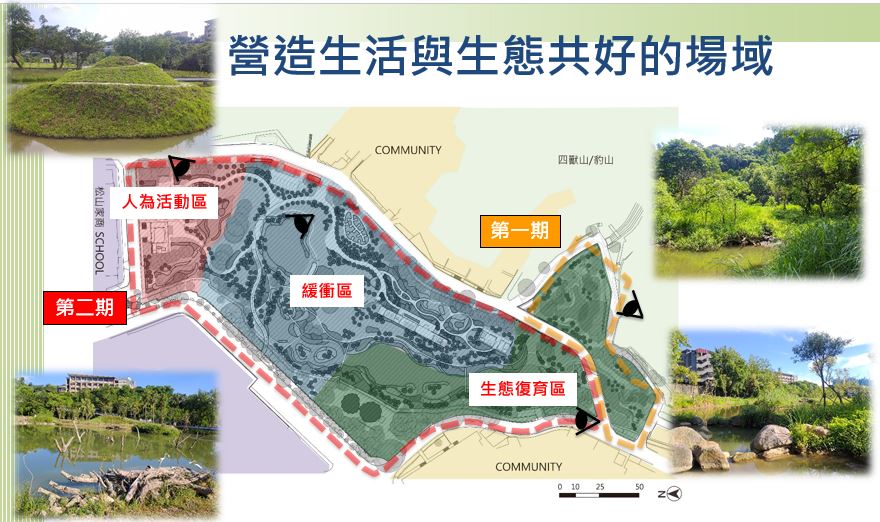

「分區規劃管理,創造都市療癒空間與生物棲地共存、共好場域」。永春陂濕地公園位處信義計畫核心發展區與四獸山系間,須符合市民生活需求,肩負延伸四獸山生態系統延伸與復育目標,依照人為活動強度與生物棲息資源豐富度,將園區分為「人為活動區」、「緩衝區」、「生態復育區」,生活及生態分區管理,並裝置矮燈減低夜間照明影響生態,儘量減低人為生活干擾生物棲息,創造都市生活療癒空間與生物棲地共存、共好場域。 將人流動線分為 「非管制區」及「管制區」,非管制區開放一般民眾,規劃為無障礙環境。管制區為志工、維管人員及相關環境教育課程申請進入,管控人為活動空間,找到生態復育與市民活動的平衡點,創造都市療癒空間與生物棲地共存、共好場域。

永春陂濕地公園座落臺北藍綠帶樞紐,可串連後山陂、三重埔陂,修補四獸山與基隆河間綠地系統。依據生態調查結果回饋納入工程規劃,延伸四獸山生態系統。

拆除了大部份的不透水硬鋪面與營舍,引上游豹山溪水與無名溪水,匯入形成不同深淺的開放水域。

地景取法自然地形、配置依山勢、山巒曲線,模擬陂塘及自然林相之組成,婀娜蜿蜒呼應四獸山勢。

種植適宜植栽,選用適生於台灣北部低海拔區、具淨化水質功能或誘鳥誘蝶之植栽,保育環境資源。園區保留既有喬木227株,移入新植34種喬木505株,灌木25種15,649株,水生植物25種32,128株,蕨類10種2,684株,草本植物6種14,113m2及22,197株,綠覆面積39,498m2,園區總綠覆率為117%。

地景配合多種類的植物相,塑造草澤、林澤、次生林帶等多樣化的棲地型態,亦提供生物居所與食物,吸引生物至此,提供動植物友善棲息空間,發揮生物避難所效應,也促進四獸山系物種的豐富性,同時也提供自然環境教育的機會。豐盛生態之際,促使都市伸入山區的「灰手指」一一退出,把「綠手指」延伸回城市。

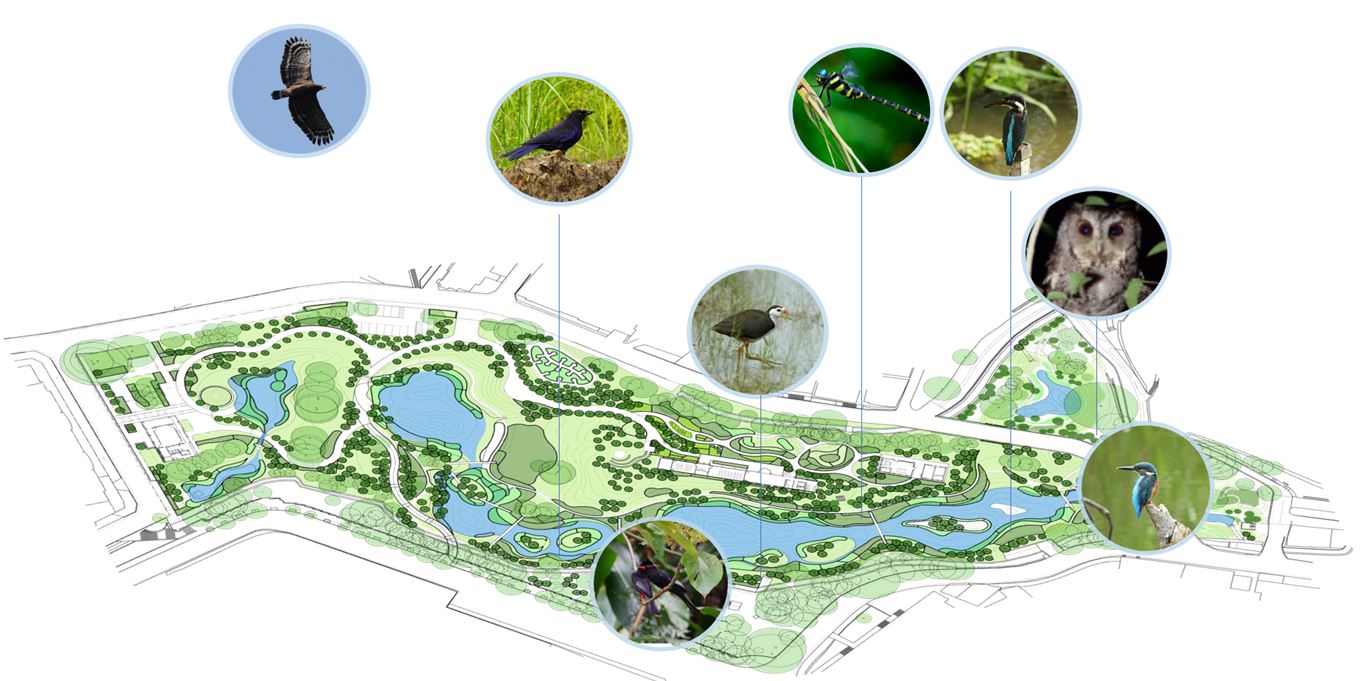

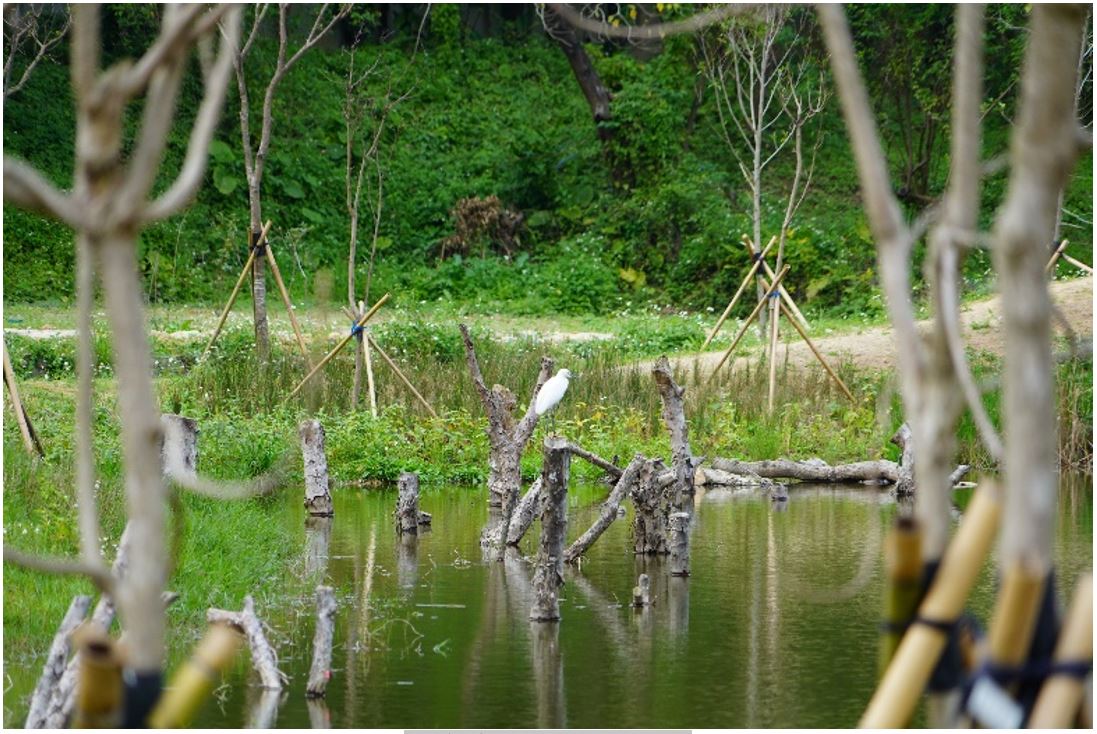

工程完成後已能看到台灣原生種台灣藍鵲、白腹秧雞、翠鳥、紅嘴黑鹎等生物的蹤跡,慢慢地讓四獸山系的生態物種更為豐富。

園區拆除部分營舍,移除大面積不透水鋪面,永春陂濕地公園完工後,增加水域6,873m2、新增灌木與地被綠地18,701 m2、保留既有老樹群7,268m2與透水鋪面1,568 m2,合計34410M2,占總面積86.3%。

園區拆除部分營舍,移除大面積不透水鋪面,永春陂濕地公園完工後,增加水域6,873m2、新增灌木與地被綠地18,701 m2、保留既有老樹群7,268m2與透水鋪面1,568 m2,合計34410M2,占總面積86.3%。

利用地形塑造深淺不一之開放水域,提供水土保持滯洪沉砂功能。基地內地表逕流量減少率達33.36%,有效降低下游既有下水道流量約0.5876cms,瞬間暴雨可滯留8.77小時。落實海綿城市,建構與綠為本的都市環境。

「四季更迭,流動風景的永春陂濕地公園」。園區以分區定位、活動使用強度、棲地營造分區進行植栽配置規劃,加入昔日水岸記憶植栽,富含環境教育之果樹與誘鳥誘蝶植物,及具環境淨化功能之水生植物及濱水喬木

「四季更迭,流動風景的永春陂濕地公園」。園區以分區定位、活動使用強度、棲地營造分區進行植栽配置規劃,加入昔日水岸記憶植栽,富含環境教育之果樹與誘鳥誘蝶植物,及具環境淨化功能之水生植物及濱水喬木

春季水杜柳(金黃色) 、楓香(紅色)、山櫻花(紅色),夏季紫薇(紫紅色)、流蘇(白色)、光臘樹(黃白色)、穗花棋盤腳(白色、粉色、紅色)、風箱樹(白色)、香蒲(灰褐色),秋冬季節烏桕(紅色)、楓香(紅色)、無患子(黃色)、落羽松(黃轉紅色)。

四季更迭中林相樣貌改變,感受四季流動顏色的永春陂濕地公園。

- 規劃NGO團體維管,豐富環境教育場域

既有3棟營舍,裝修活化為服務導覽站、多功能館、及志工辦公室,作為環境教育場域,結合荒野保護協會志工,工程施工中實作人工生態浮島課程,公園正式開放後,陸續規劃辦理「為失智而走,信義健康GO」健走行動、定期舉辦清除外來種活動,荒野保護學會辦理「永春陂-荒野講堂」等,後續規劃將由荒野保護協會進行維管作業,豐富環境教育場域活動。

六、工程優良事蹟及顯著效益 - 營區變濕地,百年陂塘風華再現。黃金住宅區地段復育永春陂濕地,總價389億住宅區房地,都市住宅區變更為公園用地,水泥營區打造為3.98公頃生態濕地公園,希望提供下一代一個百年公園。

- 生態與水保共融的設計。完工後增加水域6,873m2、保留既有老樹群及新增灌木與地被綠地、透水面積達27,537 m2,合計34,410 m2,占總面積86.3%。保水量達4895.32m3,瞬間暴雨可滯留量6,853噸。

- 營造生活與生態共好的場域。將公園分為三個區域為「人為活動區」、「緩衝區」、「生態復育區」,生活及生態分區管理,創造都市生活療癒空間與生物棲地共存、共好場域。

- 取法自然,營造生態跳島。永春陂濕地公園位處最為繁華之信義都會區,與四獸山系緊密相連,位於臺北藍綠帶生態樞紐,取法自然地形、種植適宜植栽,提供動植物友善棲息空間,發揮生物避難所效應,也促進四獸山系物種的豐富性。工程完成後已能看到台灣藍鵲、白腹秧雞、翠鳥、紅嘴黑鹎等生物的蹤跡,慢慢地讓四獸山系的生態物種更為豐富。

- 營造植栽四季流動顏色,園區綠覆率達117%。

- 善用既有資源材料永續利用。現地取材卵石與工程餘土、善用北市大地處疏伐木及北市水利處河濱疏濬土壤永續再利用。

- 規劃NGO團體維管,豐富環境教育場域。

- 榮獲109年度臺北市政府公共工程卓越獎(土木類第二級)。

|

| 施工前空拍調查畫面 |

|

| 竣工後空拍調查畫面 |

施工前現地照片:

|  |

多功能展示館整修前原貌

(原為永春陂營區舊營舍) | 多功能展示館整修後 |

|  |

志工辦公室整修前原貌

(原為永春陂營區舊營舍) | 志工辦公室整修後 |

|  |

服務導覽站整修前原貌

(原為永春陂營區舊營舍) | 服務導覽站整修後 |

施工中照片:

|  |

| 大面積混凝土鋪面打除 | 拆除多功能館旁舊營舍 |

|  |

| 原永春陂壤土含大量廢磚料不利植栽 | 生態池開挖整地 |

|  |

| 堆疊生態池塊石固床工 | 經台大教授至水利處河濱疏濬工程初步驗土判定土壤適合植栽 |

|  |

| 經送台大園藝系花卉實驗室檢驗水利處壤土合格後送本工程做植栽用土 | 景美溪水利處疏濬工程整治取土 |

|  |

| 將水利處疏濬工程壤土與永春陂壤土分類以利土壤拌合工作 | 永春陂壤土拌合水利處工程壤土至適宜植栽生長 |

|  |

| 生態園圃施作 | 志工辦公室整修 |

|  |

| 螺旋地景整地及鋼構組立 | 觀水平台鋼構組立 |

|  |

| 高架棧橋架設 | 環形步道施作 |

|  |

| 多功能展示館裝修 | 喬木植栽並架設支撐 |

竣工美景及生態回歸照片:

|

| 豹山、獅山映於陂塘 |

|

| 螺旋地景 |

|

| 陂塘中植栽的倒影 |

|

| 落雨松碎石木屑步道 |

|

| 棧橋眺望永春陂濕地美景 |

|

| 白鷺鷥於陂塘鳥踏駐足 |

|

| 發現鳥類回歸蹤跡 |

|

| 蟬聲繚繞整個永春陂濕地公園 |

|

| 永春陂平面配置圖 |

|

| 永春陂全景空拍照片 |

臺北市民當家熱線

臺北市民當家熱線

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)